近日,云南省三七重点实验室团队在农林科学领域一区TOP期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry(IF=6.2)上在线发表题为“Resolving the Dilemma of Dicarboximide Fungicides Residue Contamination: Promises and Challenges of Microbial Degradation”的综述文章。

二甲酰亚胺类杀菌剂,如菌核净、异菌脲和腐霉利等,在过去的几十年间,凭借其高效的杀菌能力,在全球范围内广泛用于防控菌核病、疫病、纹枯病等多种植物病害,为农作物的茁壮成长作出重要贡献。以三七种植为例,这些杀菌剂有效抑制了各类病菌对三七的侵害,保障了三七的产量与品质。

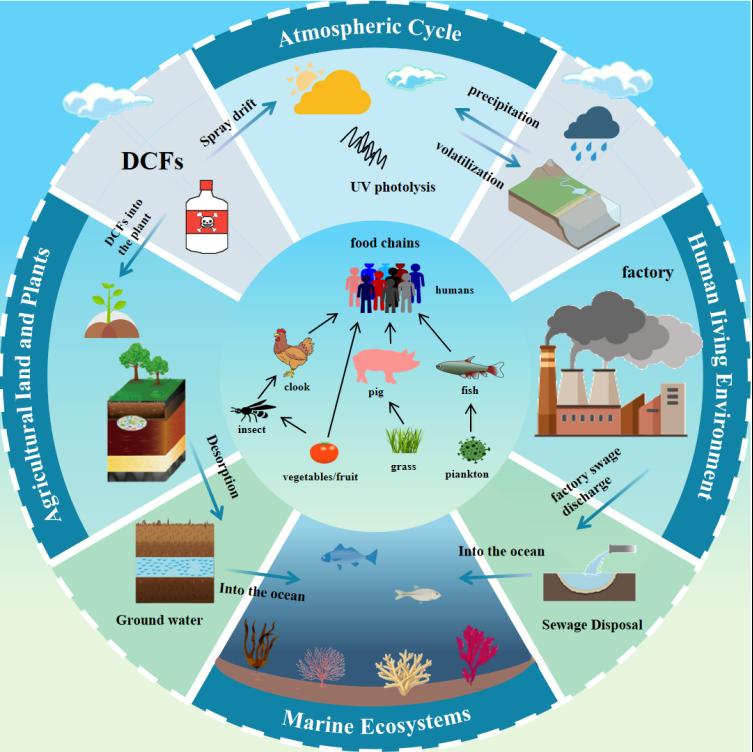

然而,随着使用量的不断增加与时间的累积,二甲酰亚胺类杀菌剂在环境中的归趋问题日益严峻。数据显示,这类杀菌剂在土壤-水系统中呈现出中等持久性与较高流动性。在土壤环境里,它们的半衰期较长,部分可达数周甚至数月之久。这意味着在相当长的时间内,它们会持续在土壤中,难以自然降解。同时,其较高的流动性使得它们极易随着雨水的冲刷、农田的灌溉等途径,从土壤进入周边水体,造成水体污染。在对云南省三七种植区的环境监测中发现,土壤和灌溉水中均频繁检测到二甲酰亚胺类杀菌剂的残留,部分区域土壤中异菌脲的检出率高达90%以上,对当地生态环境构成了潜在威胁。

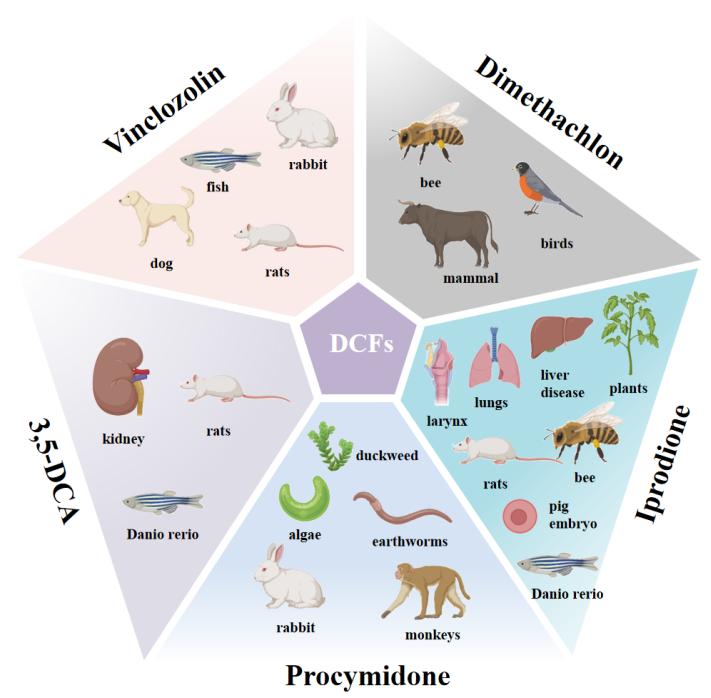

二甲酰亚胺类杀菌剂对非靶标生物和人类的潜在毒性,更是弊端重重。大量研究表明,这类杀菌剂具有潜在的肾毒性、肝毒性和抗雄激素毒性。以异菌脲为例,因其对小动物呈现出中度毒性,已被世界卫生组织下属的国际癌症研究机构确定为人类可能的致癌物。在生态系统中,鸟类、鱼类等非靶标生物一旦接触到含有这类杀菌剂残留的环境介质,其生理机能可能会受到干扰。比如,一些鸟类在食用了受污染的昆虫或种子后,会出现生殖能力下降、免疫力降低等问题;鱼类在含药水体中生存,可能会导致生长发育受阻、行为异常。而对于人类而言,长期通过食物链摄入含有二甲酰亚胺类杀菌剂残留的农产品,健康风险也会逐渐增加。

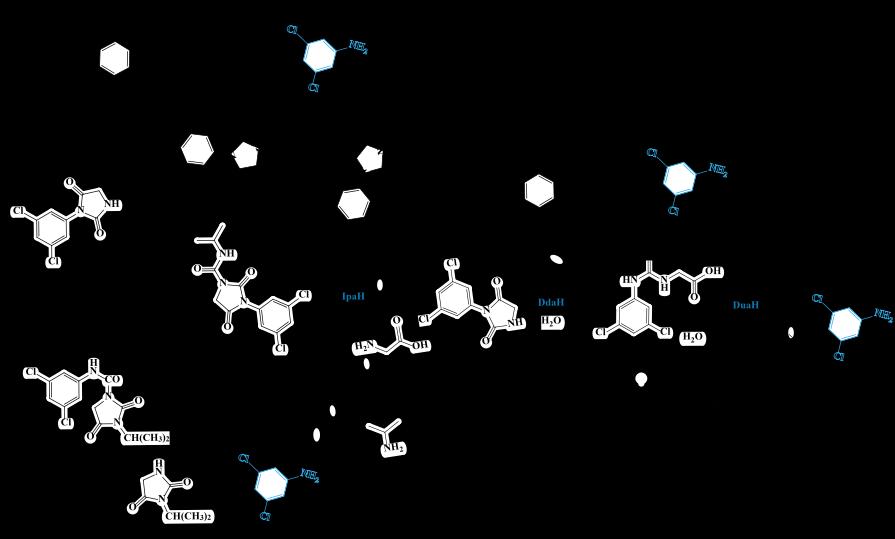

微生物降解在有害有机外源性物质的消减中发挥着最积极的作用,是一种简单、高效、经济环保的方法。微生物利用化学物质满足其营养需求,将有机物质转化为无机物质(例如水和二氧化碳),可以避免对环境产生二次污染。目前,已在微杆菌属、红球菌属、芽孢杆菌属、普罗威登斯菌属和短波单胞菌属等发现能够降解二甲酰亚胺类杀菌剂的菌株。当微生物感知到环境中存在二甲酰亚胺类杀菌剂时,相应降解功能基因簇会被激活,启动相关基因的表达,从而合成大量的降解酶。这些酶能够特异性地识别杀菌剂分子的结构特征,通过一系列的化学反应,启动对杀菌剂的降解过程。本文为二甲酰亚胺类杀菌剂的合理使用和生物修复提供参考,有助于减少二甲酰亚胺类杀菌剂残留对环境和生物体的负面影响,推动农业和环境的可持续发展。

硕士研究生眭静怡和王李萍为该论文的共同第一作者,杨野教授和张文平博士为论文的共同通讯作者。崔秀明研究员和华南农业大学陈少华教授参与了该论文的指导工作,硕士研究生周怡、2021级本科生陈飞宇、王天月参与数据收集与分析工作。该研究得到了国家重点研计划项目(2023YFC3503802)、国家自然科学基金(82360744)、云南省基础研究计划项目(202401AT070316, 202301BE070001−060)、云南省重大专项(202202AG050021)等项目支持。

全文链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c04153